近日,多地高温天气持续 “霸屏”,酷热难耐。在这样的背景下,7 月 2 日,国家疾控局和中国气象局联合发布了首个国家级高温健康风险预警。人们不禁疑惑,为何要发布这样的预警?它与普通的天气预报又有何不同?

分级标准与健康风险紧密挂钩

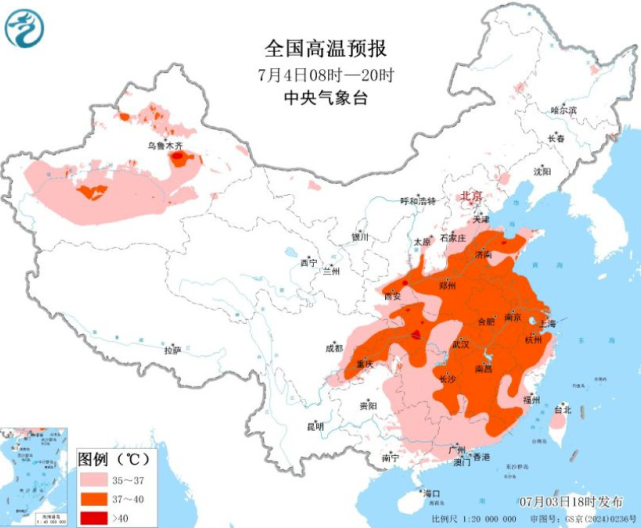

高温健康风险预警共分为 5 个等级,即低风险、中等风险、较高风险、高风险和极高风险。其分级标准并非单纯依据气温高低,而是根据高温与循环系统疾病、呼吸系统疾病的相关反应关系分析得出。例如,7 月 2 日 20 时至 3 日 20 时,华北南部、黄淮、江淮等地被判定为高温健康风险较高(黄色预警);江苏、山东等地部分地区为高风险(橙色预警);江苏北部、山东中东部、河南东部等地的部分地区更是达到极高风险(红色预警)。不同等级对应着不同程度的健康风险,为公众提供了清晰直观的风险提示。

超越气温,聚焦健康影响

普通天气预报主要关注气温、降水、风力等气象要素,而高温健康风险预警则更侧重于表征高温对健康的影响。它不再单纯呈现气温数值,而是将高温与相关疾病风险紧密相连,能更精准地反映出气温升高可能引发疾病发病增加的实际情形。在高温环境下,人体散热、内分泌等功能受影响,可能引发热疹、热晕厥、中暑,甚至热射病,还会加剧心脑血管、呼吸系统等疾病发展。高温健康风险预警正是基于这些健康隐患而设立,给公众更具针对性的提醒。

体现区域特征,指导因地制宜防护

该预警产品的一大亮点是不再采用全国统一的阈值来衡量各地风险级别,能够充分体现区域性特征。不同地区人群对高温的适应能力有所差异,比如东北地区居民对高温的耐受度可能相对低于南方地区。这一预警能够为各地区公众做好高温健康风险防范提供因地制宜的指导,让防护措施更贴合当地实际情况。

你认为在未来,这样的预警还可以在哪些方面进一步优化完善?