在智能手表愈发同质化的今天,vivo WATCH 5给人的感觉更像是一块定位在“专业”的健康运动手表,而非一块“配备健康功能”的智能手表——这并不是简单的语义之差,而是一种产品哲学的分野。

一块“配备健康功能”的智能手表通常也具备跑步等运动场景模式,尤其是当下越来越多的人将跑步作为最主流的一种“轻运动”的模式。但如果这些用户想要进阶,这类产品就不足以满足要求了——对真正热爱跑步的人来说,一块智能跑表绝不仅仅是个“记录工具”。它需要足够轻,才能长时间无感佩戴;它需要足够聪明,才能精准地进行身体数据反馈;它还得够专业,才能在每一次训练的趋势中提供有用的指导建议。

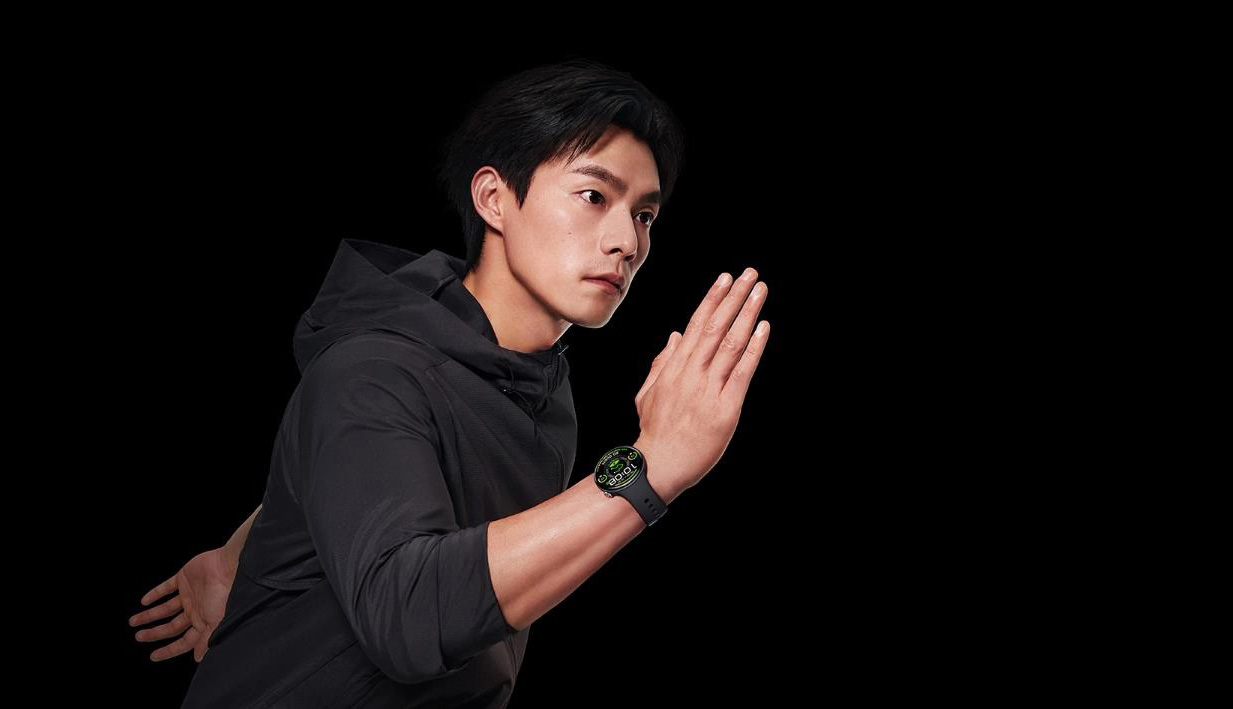

从重量这个维度看,vivo WATCH 5铝合金蓝牙版表体来到了32g这个略显恐怖的数据,这个重量相信已经可以俘获不少专业“马拉松跑者”。结合亲肤软胶表带,经过精密的设计与多轮测试,最终打造出最贴合手腕曲率的自然弧度,最终实现了无感佩戴。

另外一点,从我们沟通过的一些专业跑者的观点来看。他们认为,很多传统认知中,跑步的评估往往只关注“跑了多少公里”、“配速多少”这些基础数据,但真正专业的跑步训练,其核心是效率与持续性——也就是说,同样的时间与体能投入,能否带来更高质量更健康的运动回报。

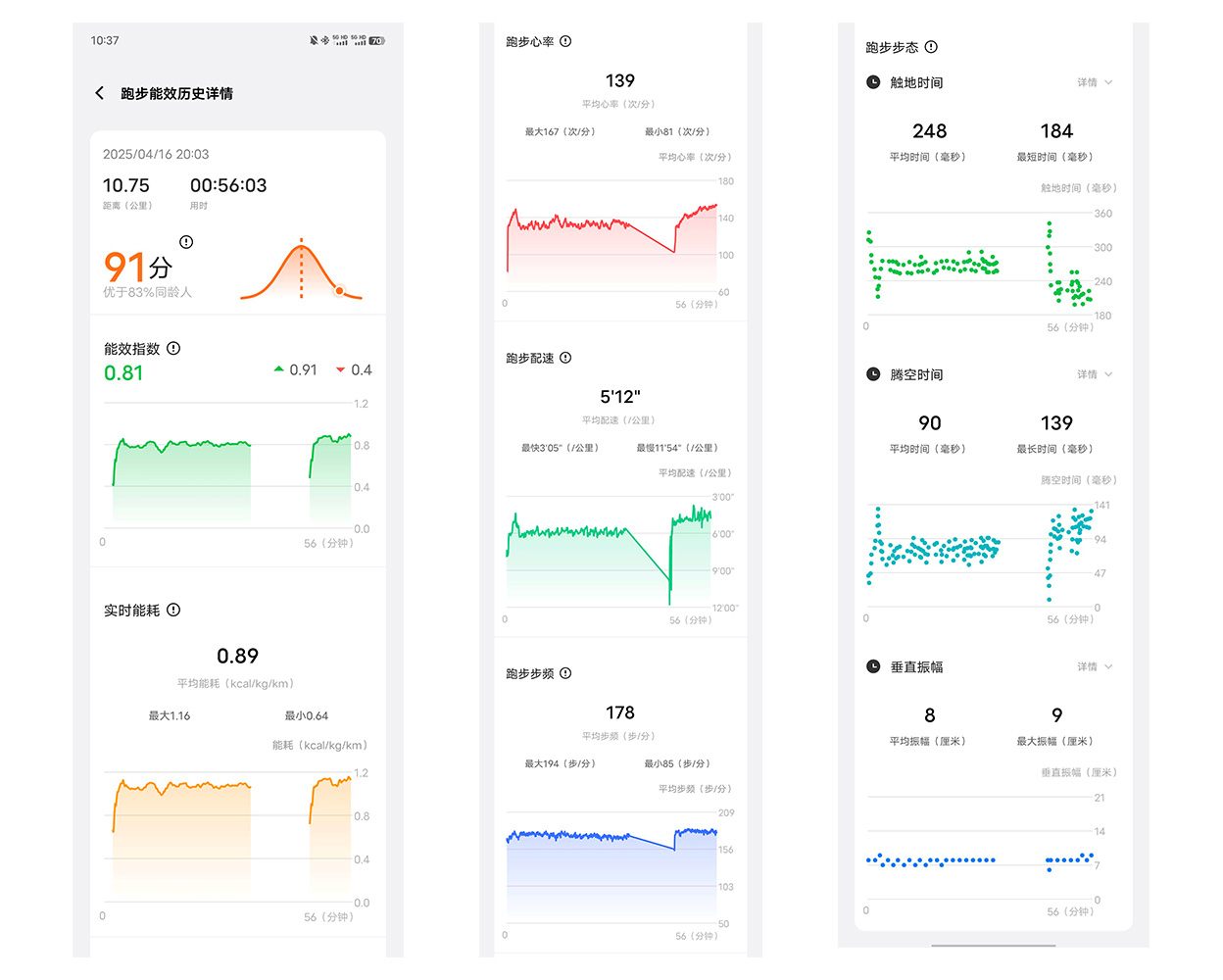

在vivo WATCH 5中首发的“跑步能效体系”,正是基于这个理念,它打破了传统“只看速度”的浅层评估方式,打造出一个更科学、全面的能效评估模型——这也正是这款产品在技术和场景上的进阶体现。

可以理解为,这个体系会结合多项实时数据指标建立一个网状的评估体系。在这个体系中,一是要确保底层数据的精准,另外,结合很多专业的生理类指标,类似专业跑者关注的最大摄氧量、乳酸阈、完赛评估等数据,统一输出一个初学跑者更简单易懂的能效指标。确保任何用户都可以在专业的指导下完成快速提高。

举一个例子:两个用户都以6分钟/公里的速度完成了5公里,但一个人在跑步过程中过度消耗心肺资源,步态不稳定,垂直震动较大,这是入门跑者经常出现的问题。另外一个则保持平稳姿势、心率控制良好——如果是较为传统的手表依然在监测,“成绩”看起来也相同,但vivo WATCH 5就能通过能效体系,判断出后者的跑步效率更优,并为前者提供技术性调整建议,比如改善跑姿、控制配速区间等。

更重要的是,这一体系并非单次“打分”就结束,而是会随着用户持续佩戴、累积数据后进行训练区间的动态调整,并与“AI运动教练”联动,制定节奏更合理、强度更匹配、恢复周期更科学的个性化训练计划,实现真正意义上的“私人定制”。

对于想要提高成绩的跑者来说,这是一种“高效训练的底层工具”;而对于日常锻炼为主的用户而言,它也是身体状态与训练效果的可视化镜像,帮助他们跑得更轻松、更安全、更有成就感。

本文节选出处:微信公众号【硅星人Pro】