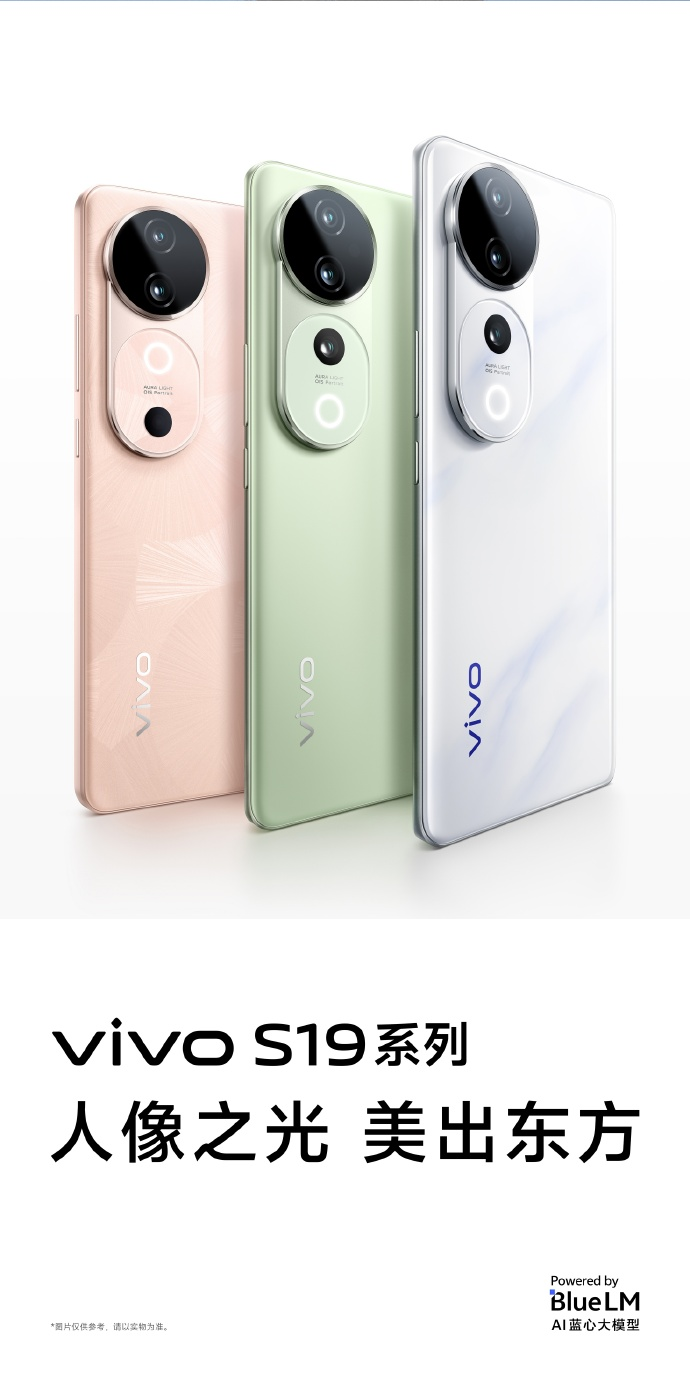

工作笔记第 48篇:人像之光,美出东方

Hello,vivo S19系列!

vivo的S系列,一直承载着蓝厂在“人像摄影”上构建最伟大产品的雄心。但是,在“人像摄影”如此“卷”的赛道上,如何做出符合用户导向的伟大产品?它不应该单纯以配置的比拼、器件的更迭、设计的巧思作为“核心比拼”。尽管这些都得要,更需要一种“品味”,或者更需要一种软实力,从而将人像摄影引入一种新的路径:究竟什么样的人像摄影,在“韵味”上更像是中国人所热爱的人像?

这是一个极为高远的思路,不仅vivo的产品经理不断求索。其实,从1839年摄影术诞生并流传至中国,中国摄影先驱无不思索这一重大命题。广东摄影先驱赖阿芳、“宫廷摄影师”梁时泰、“传统画意摄影”刘半农、“中国风情摄影”郎静山……他们都关注在摄影中捕捉中国人的 “东方之美”。他们非常敏感地把握住“东方之美”其实是一种审美的习惯,而习惯的养成,主要来自中国传统绘画对“中国面孔”的塑造。

中国画像,与西方完全不同,完全是用线条勾勒人物面部和身体,没有透视,没有刻意用阴影反衬塑造肉皮骨相。从东晋到明清,工笔人物线描一直是中国画像不变的主流。相比之下,西方绘画的主流,追求准确透视和阴影反衬。例如荷兰画家伦勃朗甚至拥有“伦勃朗光”的画风招牌,就是创造对比强烈的阴影关系。一言以蔽之,东方是“线雕”,西方是“影塑”。也基于这一认知,赖阿芳和梁时泰这些先驱们创造了“火棉胶时代”(玻璃照片)的经典“中国肖像”模式:拍人物以正面坐像或立像,面部柔和、光影均匀,整体显示出线条感与对称性。这一模式,显然是中国绘画精神在摄影上的呈现,也是“美出东方”的思考之门。

熟读中国摄影史和绘画史的vivo产品经理,在新的技术背景下完全理解先贤的意图。于是,我们在镜头模组上,独创性地增设了“柔光环”。它的核心策略就是“均匀补光”,降低面孔过度的阴影反衬,勾勒出清晰线条的五官,让自然柔和的肤质和温润饱满的骨相,散发出谦谦雅致的东方之美。 “柔光环”是vivo S系列标志性的创新。

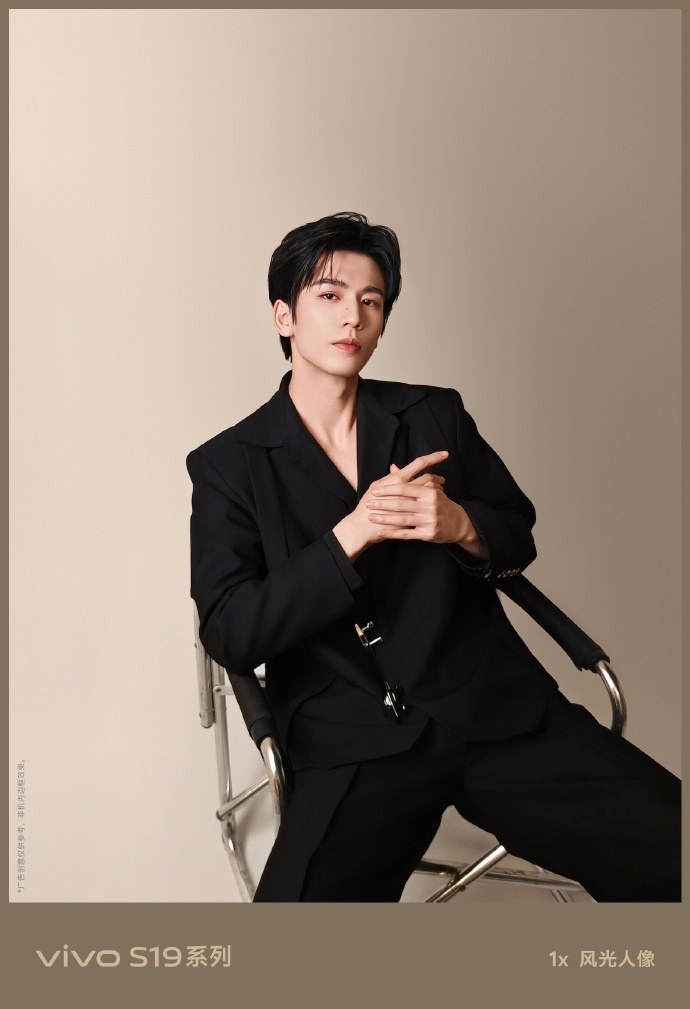

这一次vivo S19系列带来迄今为止最为智能的“影棚级变焦柔光环”——“光焦同变”,在拍照时,柔光环光线发射范围和光点聚焦范围,随着手机镜头的变焦而自动调节。例如使用主摄近拍时,柔光环会发出较大面积的散射光,为广阔场景提供补光;切换至远摄,柔光环会将光线聚焦成较窄的光束,覆盖远处所摄对象。 “影棚级变焦柔光环”为不同场景带来理想的光线分布、光的质地、光的色温。让人物在S系列的“3D影棚光”下,无论是逆光人像还是夜景人像,都能呈现出“柔美雅致的东方韵味”。

vivo S19系列还带来不断演进的全自研的最新人像算法。人像算法的训练,本质其实也是一种“价值对齐”。我们将“美出东方”的偏好,通过监督机器学习,编码进入影像AI的目标函数之中。例如,人像精修算法,借鉴中国画的线条勾勒,“微强化”人物线条造型;补光算法,则对暗部细节补光,“微模拟”东方绘画中的均匀光影;背景处理算法,是对分割后的背景部分进行风格迁移处理,赋予中国古典绘画元素; “脸型矫正”算法,是以机器学习感知的东方脸型集合,然后对面部轮廓进行东方式精细调整。

“软硬一体化”是vivo的“影像之道”。它也是S19系列“软实力与硬实力”之间相辅相成的注脚。我已经不太愿意在配置上做过多透露,vivo“堆料狂魔”的名声已经在外,这里只需略说一二:vivo S19系列拥有极其强大的芯片栈,行业首发5000万像素的索尼IMX921大底,以及5000万像素的索尼长焦人像,再加上行业最强前置防畸变广角双柔光自拍。“从软到硬”,vivo S19系列无疑将手机人像摄影带入 “传统性、人文性和创新性”三位一体的全新高度。

最后,我要说说vivo S19系列的配色设计,也是vivo追求“软实力”中的“美的感悟”。烟雨青,是关于中国水墨中主辅色调的理解;松烟墨,是古人画像中东方人物的骨骼特征;桃花扇,是绘画主体人物的衣着局部,如袖口、腰间、领口的渲染;千山翠,是人物置于远山大川背景之下的色彩意境;剑影灰,则是绘画中人物周边的虚化,显得画面分寸内敛典雅。

偶尔遥想时空穿越,见证东晋时的烟雨江南。三年同窗的梁山伯与祝英台正依依惜别。“书呆子”梁山伯用vivo S19摄下祝英台“女扮男装”的飒爽英姿,说了一句“英台朗润书卷,儒像之光也”,祝英台抢过手机,启动“蓝心AI语音修图”,喊了一句:“山伯同学眼瞎,我要美出东方!”于是,真相毕现,梁祝化蝶之苦,戛然而止。美满爱情的结局,出现在vivo S19系列独有的“光韵多巴胺相框”之中。

图一到图三 人像及产品海报

图四到图九 赵今麦全焦段人像样张

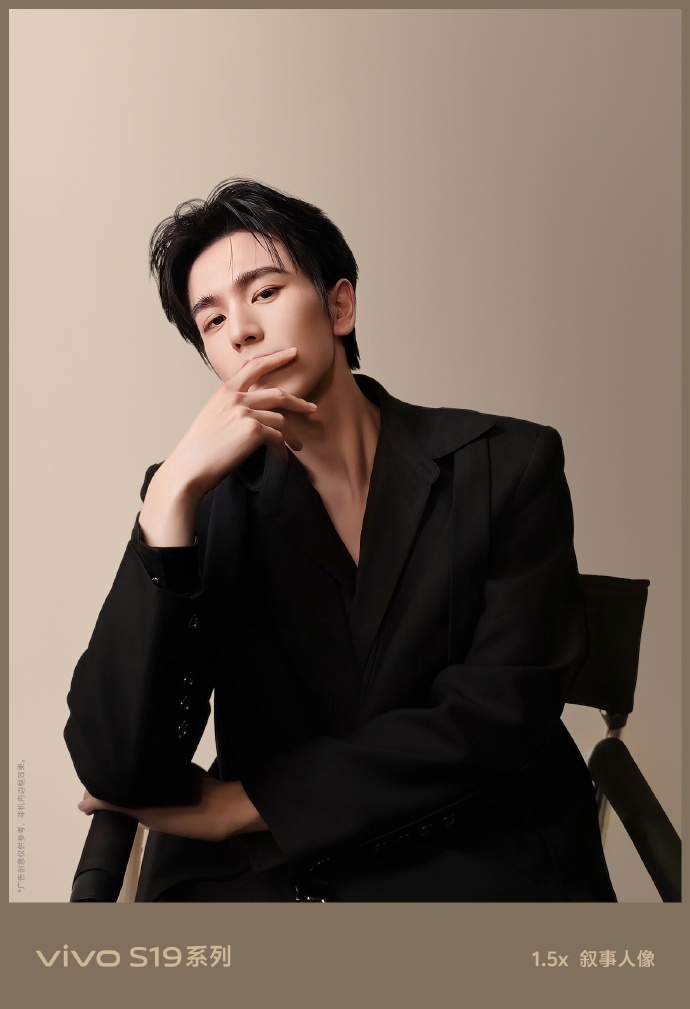

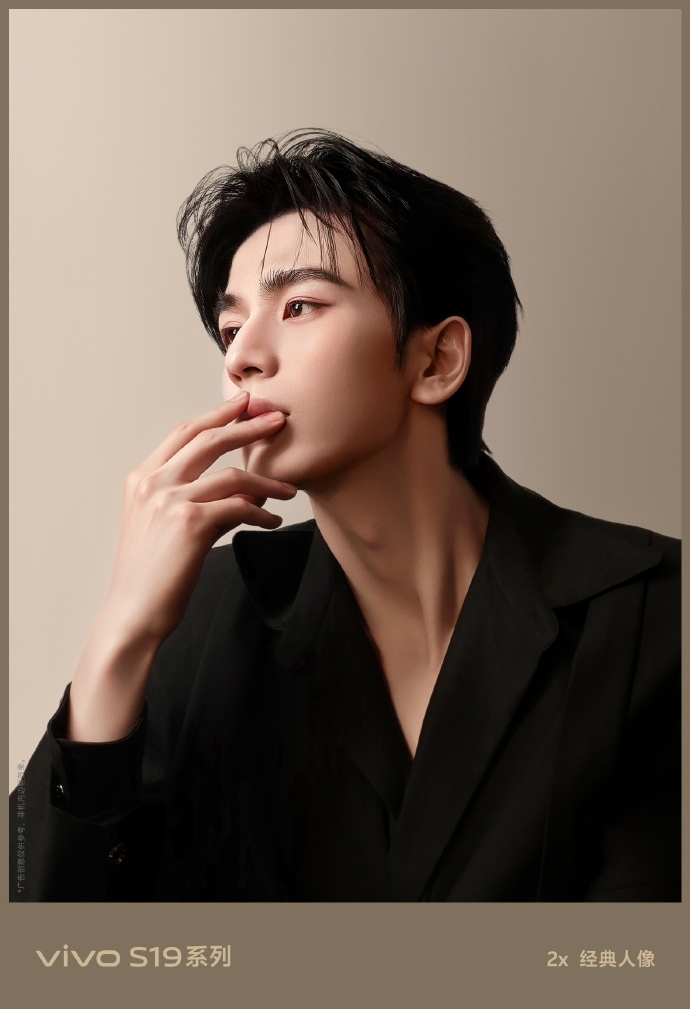

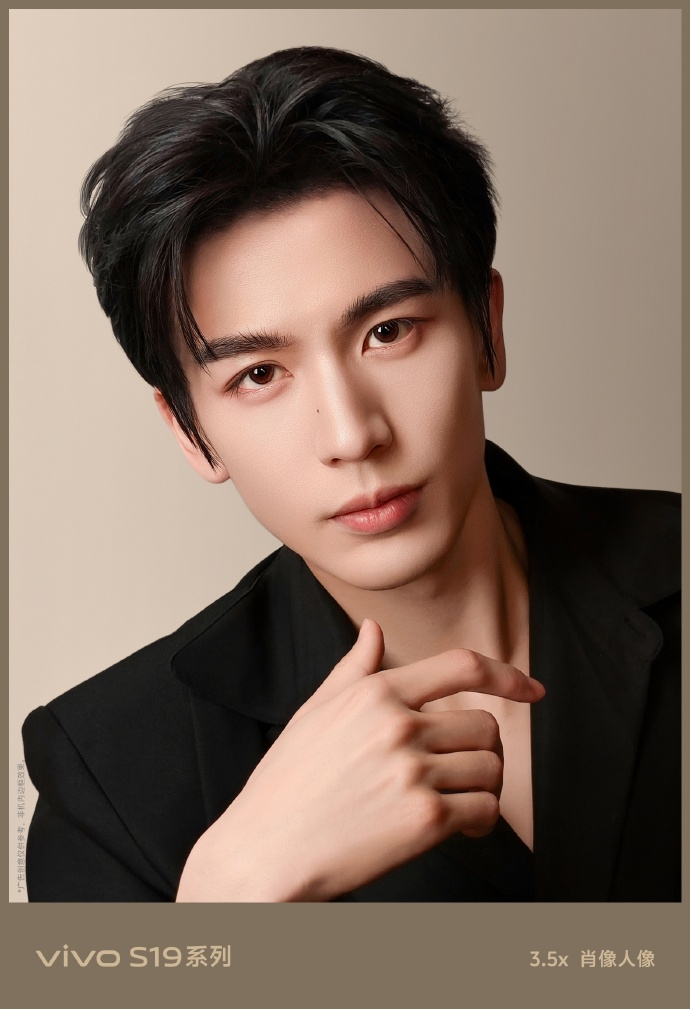

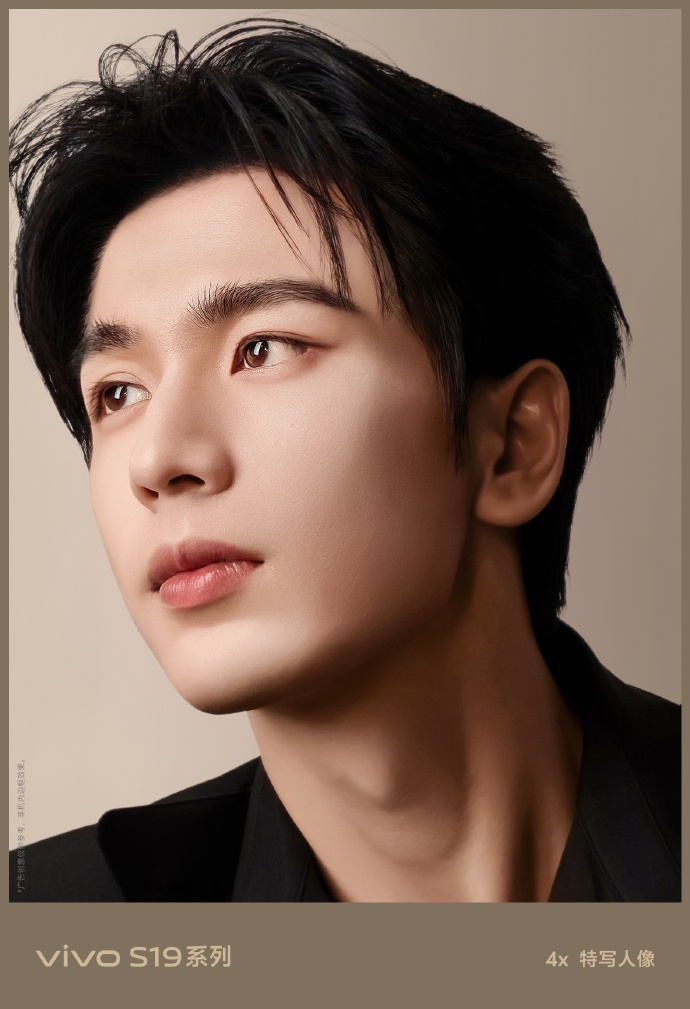

图十到图十五 张凌赫全焦段人像样张

微博来源:@贾净东